轰鸣的引擎声撕裂空气,轮胎与赛道摩擦腾起青烟,当F1赛车以超过350公里的时速掠过弯道时,其背后是精密机械与流体动力学的终极博弈。这场速度盛宴的核心密码,隐藏在动力系统的极限压榨与空气动力学的精妙控制之中。

一、动力单元的科技革命:突破物理定律的能量转化

现代F1动力单元(Power Unit)是内燃机与电能系统的交响乐团,其热效率突破50%的成就远超民用车型的40%水平。1.6升V6涡轮增压引擎在每分钟15000转的极限工况下,通过预燃室点火技术实现稀薄燃烧,空燃比达到30:1的惊人比例。这种燃烧方式让每滴燃油释放的能量被完全榨取,配合钛合金连杆与陶瓷轴承构成的轻量化结构,单台引擎重量仅145公斤却能输出超过600马力。

能量回收系统(ERS)的加入让动能转化效率达到新维度。MGU-K(动能回收电机)在制动过程中回收能量,MGU-H(热能回收电机)则从废气中捕获热能,二者协同工作可额外提供160马力的电能驱动。以红牛RB20为例,其ERS系统在直道末端释放储存电能时,可让赛车获得额外30公里/小时的加速度。这种“瞬时推力”成为超车战术的关键,也使得现代F1赛车的综合功率突破1000马力大关。

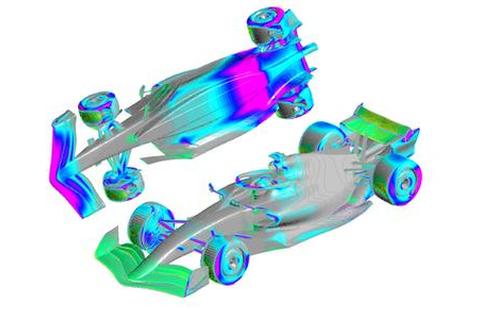

二、空气动力学的微观战争:从毫米级设计到全域流场控制

在2022年地面效应规则重启后,空气动力学的主战场转移至车体底部。扩散器通过文丘里效应制造的真空区,能产生占整车40%的下压力。梅赛德斯W15赛车采用波浪形导流片阵列,每个5厘米宽的组件可根据气压自动偏转±2°,确保不同速度区间的最佳气流分配。这种动态调节使得车底气流速度提升15%,在350公里/小时工况下车体吸附力达到3.6倍自重。

侧箱设计成为近年技术博弈的焦点。红牛RB21的“鲨鱼嘴”进气口将冷却气流与地面效应气流分层处理,上层气流以30°倾角导入散热器,下层高速气流则沿底切面直通扩散器,此举让侧箱区域气动效率提升17%。迈凯伦的P型隧道设计更颠覆传统——弧形顶部将前轮尾流向上引导,底部直线通道形成直达底板前缘的“气流高速公路”,该设计在摩纳哥街道赛弯道中产生额外8%的横向抓地力。

三、动力与气动的协同进化:数据驱动的性能突破

当动力输出与空气动力学进入深度耦合阶段,毫秒级的协同控制成为制胜关键。阿斯顿·马丁AMR25赛车的前翼配备22个压力传感器,实时监测气流分离点位置,通过主动调节襟翼攻角维持最佳下压力。这种动态调节系统与动力单元的扭矩分配算法联动,在入弯时自动降低引擎输出功率5%,同步调整前翼角度避免气流失效。

材料科学的突破进一步释放技术潜力。法拉利SF-25的碳纤维单体壳采用3D编织技术,在保持1260公斤最低重量的抗扭刚度提升至65000牛·米/度。红牛车队更将航空级的蜂窝状整流结构引入进气系统,使得RB21在沙石路面工况下的进气效率提升43%,确保涡轮在极端环境下的持续满压运作。

四、未来战场:2026规则革命与技术溢出效应

面对2026年动力单元规则改革,各车队已在布局下一代技术。新规要求生物燃料占比提升至50%,促使燃烧室结构向高辛烷值燃料适配。奔驰开发的预燃室双喷油器技术,可在0.3毫秒内完成燃料分层喷射,将爆震临界点推高至18.5:1压缩比。

空气动力学则向着“全域自适应”方向发展。迈凯伦实验室测试中的磁流变悬架系统,能根据G值变化实时调节底盘高度,将地面效应效率波动控制在±2%以内。这种技术一旦成熟,意味着赛车能像飞鸟调节翅膀般自主优化气动布局。

从内燃机的极限压榨到气动部件的纳米级雕琢,F1的极速奥秘本质上是人类突破物理边界的科技宣言。当红牛车队用“三重DRS”系统将直道尾速推向383公里/小时,当法拉利SF-25的混合涡流发生器让弯道速度提升4.2%,这些微观尺度的技术跃进,正在重新定义速度的终极形态。在这场没有终点的科技竞速中,每一毫秒的提升都是对工程智慧的至高礼赞。